受験対策ブログ

読書感想文が苦手な小学生必見! ふせんを使った書き方&おすすめ本

夏休みの苦手な宿題が簡単にできる方法

1位 作文・読書感想文 40%

2位 自由研究 30%

3位 工作 10%

夏休みに多くの小学生を悩ませる宿題の第1位。

今も昔も変わらないのが「読書感想文」です。

あるアンケート調査では、苦手な夏休みの宿題の1位が「作文・読書感想文」で、なんと、40%近いご家庭が悩んでいるようです。

このように、小学生だけでなく保護者まで悩ませているのが実情のようです。

そもそも、なぜ書けないんでしょうか?

答えは単純。

書き方を、先生から教えてもらっていないからです。

日ごろ読書習慣のない子や作文を書くのが苦手な子にとって、絶望的な壁として立ちはだかる読書感想文。

「自由に書いてよいから」と言われて、困ってしまうのが夏休みの家庭実情でしょう。

そこで、今回は読書感想文で困っているご家庭に向けて、今回は読書感想文の書き方や人気図書をご紹介します。

1. 感想文は本選びから始まっている!

2. 読書感想文 男女別人気図書ベスト10紹介

3. 朗読音声を使っちゃおう!

4. ふせんを使って感想を書こう!

5. メモを合体させて完成!

6. まとめ

1. 感想文は本選びから始まっている!

まず、感想文を書くには、それ以前に本を読む必要がありますよね。

この選書が実はとても重要なんです。

まず、親が一方的に本を買い与えることは絶対止めてください!

これが、よくありません。

せっかく読書感想文を書くのだからと、内容のしっかりした分厚い偉人伝など、この本を読んで欲しいと本選びをする親心はわかります。

ですが、その気持ちはぐっとこらえてください。

外国の知らない昔のえらいおじさんの話には、いきなり子どもは興味を示しません。

想像してみてください。

日ごろ読書習慣がなく、読解力のついていない子が本を一冊読みきるのはとても大変なことです。

本人がおもしろいと思えない本だと、なおさら読み切るのは大変。

仮に本が読めたとしましょう。

おもしろいと思えない本で感想文を書く言葉が出てくるでしょうか。

気が進まないでしょう。

こうして、結局、子どもの読書嫌いを保護者が助長させているケースが少なくありません。

こういうわけですから、必ず読書感想文を書く本はお子さま自身が選ぶようにしてください。

子ども自身に本を選ばせるとよいのは、感想文の題材づくりにもなるからなんです。

「わたしがこの本を選んだ理由は、動物が好きだからです」

「わたしのうちでは犬を飼っています・・・・・・」

このように本を選んだ理由だけで、感想文の書き出しがスムーズに書けてしまうんです。

「親が選んだので、この本にしました」

これでは後が続きませんね。

ただし、好きな本を選んでいいと言われて困ってしまう子も中にはいるでしょう。

複数の課題図書の中から選ぶ場合も、子どもが日ごろ関心のある題材について書かれた本を選べるように、保護者が関わってあげてください。

たとえば野球をやっている子なら少年野球チームの奮闘ぶりを描いた作品

キャプテンはつらいぜ キャプテンシリーズ(1) (講談社青い鳥文庫)

動物大好き、犬が大好きならご存知名作!

お菓子を食べるのが好き、つくるのも好きという子には!

このように日ごろの興味関心につながる本をいっしょに選んであげてください。

また、主人公が同年代の子どもの作品だと感情移入しやすく、読みやすいでしょう。

2. 読書感想文 男女別人気図書ベスト10

ここで、実際にどんな本が子どもに人気なのか調べてみましたのでぜひご参考にご覧ください。

料理では食材選びが重要なように、読書感想文も、まず選書をしっかりすることで、後の負担が大幅に軽くなりますよ。

(ことばの学校事務局 読書感想文講座 調べ)

女の子に人気の作品ランキング紹介

1位 母をたずねて

私の弟みたいな男の子が出てくるから(小5女子)

なぜ母をたずねるのか不思議だったから(小6女子)

読んだことがあって、感動を伝えたかった(小5女子)

お母さんを遠いとところまで探しに行くお話に興味を持ったから(小4女子)

2位 あのこにあえた

3位 天使のいる教室

4位 ゆっくり大きくなればいい

題名と絵が面白そうだったから(小4男子)

いろいろなお話が入っているから(小4女子)

表紙がぼくの住んでいるところのように山がいっぱい見えたから(小3男子)

5位 しっぱいにかんぱい!

自分もしっぱいしたことがあるから(小2男子)

しっぱいにかんぱいするってどういうこと?と思った(小6男子)

作者の本が面白いと思っていたから(小4男子)

主人公の失敗が面白かったから(小3女子)

6位 すすめ!ドクきのこ団

7位 金色のクジラ

8位 若おかみは小学生!

若おかみは小学生!(1) 花の湯温泉ストーリー (講談社青い鳥文庫)

9位 謎のズッコケ海賊島

10位 ダンプえんちょうやっつけた

男の子に人気の作品ランキング

1位 おしいれのぼうけん

ぼくはぼうけんが好きだから(小4男子)

表紙の絵が面白そうだったから(小4男子)

押し入れでかくれんぼしたことがあるから(小4男子)

押し入れはせまいのに、ぼうけんできるか不思議に思ったから(小2男子)

2位 ゆっくり大きくなればいい

3位 うそつきにかんぱい!

4位 そんごくう

5位 しっぱいにかんぱい!

6位 キャプテン、らくにいこうぜ

キャプテン、らくにいこうぜ キャプテンシリーズ(2) (講談社青い鳥文庫)

7位 またおいで

8位 おうさまパトロール

9位 ダンプえんちょうやっつけた

10位 名犬ラッシー

3. 朗読音声を使っちゃおう!

本を読みきったことがない子の場合、たとえおもしろい内容の本であっても、一冊読み終えるのは大変なこと。

本を読み切ることで得られる達成感を知らない子に、読書の楽しさをいくら伝えても、自分で読み切るまでは実際にはわからないでしょう。

ですから、まずはとにかく一冊読み切ることを目標にしましょう。

そのため、読み切れるような薄い本。

絵がたくさんある本から読むのをおすすめします。

また、自転車に乗れるようになるために補助輪付き自転車を使いますが、それと同じで本を読み切るためのサポート方法があります。

それが朗読音声を使って本を読む方法です。

一人で黙読するのが大変。

保護者が読み聞かせをするのも時間がない。

それなら朗読音声を聴きながら本を読めば、本を一冊まるごと読むことは苦にはならず、集中して読みきることも可能。

学校の授業でも朗読音声を使って国語の授業が行われることもありますし、朗読音声で本を読むことは今や「オーディオブック」としてビジネスマンが通勤時間に聴くなんていう使い方も一般的です。

この際ですから、読書感想文を取り組む際のサポートにる朗読音声を使ってみるのも良いでしょう。

【無料の読み聞かせアプリ】子ども向け絵本・児童書のオーディオブックまとめ【Audibleおすすめの20作品】

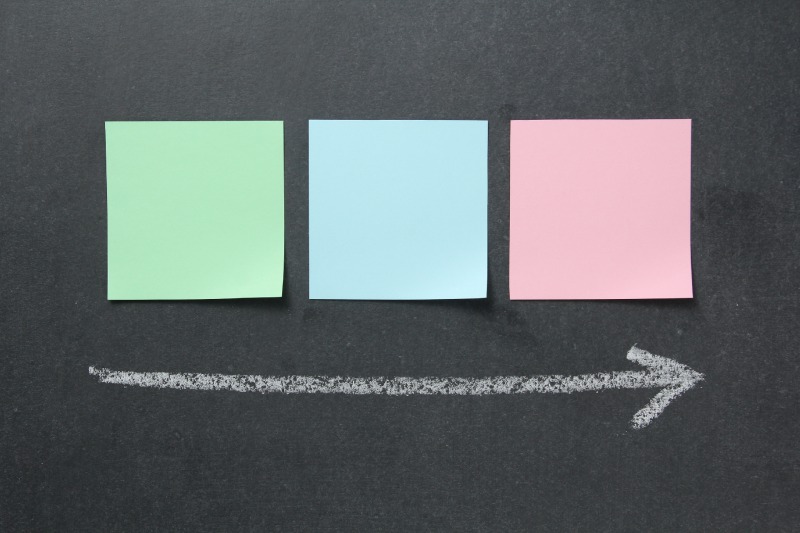

4. ふせんを使って感想を書こう!

さて、本を読み終えることはできたというところまできたら、いよいよ本題の読書感想文ですが、書く最大のコツは原稿用紙にすぐに書き始めないこと。

原稿用紙に書き始めて、早く宿題を終わらせたいという気持ちはわかりますが、まっさらな原稿用紙に書き始めるのはきれいな便せんに手紙を書き始めるのと同じように、すごいプレッシャーです。

失敗しないようにと思うあまり、何も書き出せずに半日が過ぎ、消しては書き消しては書きという苦い思いをして、ようやく夕方1枚だけ書けたという夏休みの日のことを覚えている保護者も少なくないでしょう。

ここで急がば回れで、ひと手間惜しまないことが、とても重要なのです。

ではどうしたらよいのでしょうか。

まずは、読み終えたら原稿用紙に書き始めるのではなく、メモの抜き書きから始めることです。

読み終わったら、一行二行程度の感想メモをたくさん書くようにするのです。

ふせんを使ってペタペタと主人公の気になった会話文などを抜き書きしていくと、体感的にも楽しい時間になるでしょう。

このとき、抜き書きを特定の場面に絞ることもポイント。

自分が特に気になった場面というものが誰にもあるものです。

そこを読んだときどう感じたのか。

その気持ちを言葉にするのです。

ひと場面、これでメモが書けたら、次はまた別の場面に移って、同じ作業をするのです。

「不思議に感じた場面」「自分だったらこの場面でどうしたろう?」など、本の中身についての感想から始めて、自分と本との関わりに話題を広げて書くのがおすすめです。

読書感想文は書評ではありません。

言葉にする表現力はそれまでの読書経験などで変わります。

ですから、本の内容だけではなく、本に関係した自分自身の体験など自由に書いてかまいません。

「① 本選び」で示したように、子どもが関心のある題材の本を選んで読んでおくと、お子さま本人の実体験が書きやすくなります。

たとえば、「『わかったさんのクッキー』を選んだのは、この前お母さんとクッキーを作ったからです。

そのとき、お友だちの○○さんもいっしょに作りました」というように本に関わる実体験も書いていきましょう。

5.メモを合体させて完成!

ここまでで来ればあと少しです。

それぞれのメモを原稿用紙にまとめて清書していきます。

子どもにはメモを「合体」させるよ!と、合体マシンごっこのように促すとやる気になりますよ。

書き出したメモを整理していくだけで、原稿用紙に書く負担がグッと少なくなります。

メモを原稿用紙に書く順に置いて清書するだけでも十分効果的です。

手間はかかりますが、メモをもとにノートに感想文をおおまかに書いて、流れを確かめておくと万全です。

こうしておくと、原稿用紙に書いている途中で展開がおかしくなってしまい、書き直しを何回もするといったことも避けられます。

原稿用紙にいきなり書き出さず、プレッシャーを軽減して原稿用紙に向かいましょう!

6. まとめ

2.読書をサポートする方法であるオーディオブックを活用しよう!

3.ふせんを活用しよう!

4.ふせんに感想メモを書くときには、自分のことも書いていこう!

5.ふせんメモを合体させるイメージで原稿用紙に清書しよう!

これらのポイントを押さえて、楽しく読書感想文に取り組みましょう。

小学生が自主的に多読できる読書プログラム

小学生が自主的に多読できる読書プログラム