理英会アドバンスコース(小1~2)の

対象校

横浜校

川崎校

大船校

二俣川校

「たのしい」が、「できる」に変わる。

「勉強しなさい」がいらなくなる入口を。

カードゲームやパズルで「考えるのが楽しい」を育て、音声読書で語彙と読解の土台を固め、英語絵本で自然な英語耳もつくります。

低学年の今こそ、学ぶ自信と習慣をいちばん無理なく伸ばせます。

まずは動画で

特徴をチェック!

理英会アドバンスコース(小1~2)の

特徴

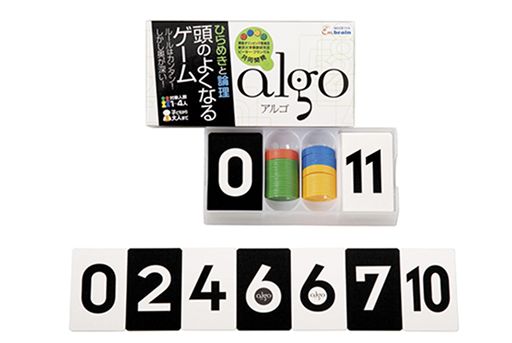

算数センスを鍛える『アルゴクラブ』

数理的思考力を磨くカードゲーム(アルゴ)。空間認識力、三次元的な概念を磨く立体パズル(ピーキューブ)。図形の性質と平面の構成力を身に付ける平面パズル(ジオ)。これらに連想ゲーム・記憶ゲーム・いろいろなプリント問題を交え、楽しく競いながら算数を鍛えていきます。

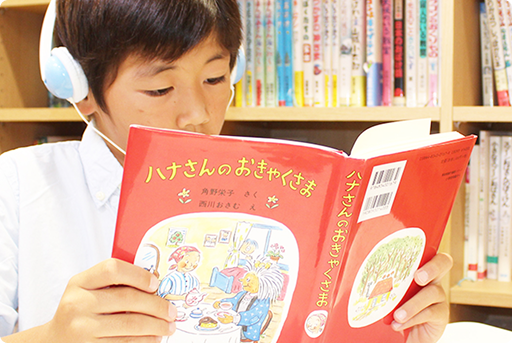

読書から国語力を育てる『ことばの学校』

厳選された良書360タイトルから、生徒各自の読書レベルにあわせて本を選び、プロのナレーターによる音声を聞きながら読み進めます。読書が苦手な子でも楽に読むことができ、また、読書が得意な子も読書速度がはるかに上がります。さらにオリジナルのワークで学ぶことにより、語彙が豊かになります。

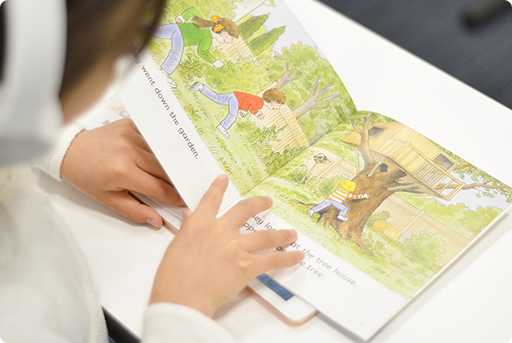

英語力アップは英語の読書から『小学英語 YOM-TOX』

定評ある英国小学校教科書を楽しく読み進めます。かわいいキャラクターと、ストーリーがとにかくおもしろい!ネイティブの子どもたちが使う自然な英語が身につきます。専用アプリとワークにより単語やフレーズの理解度を高めます。

理英会アドバンスコース(小1~2)の

代表料金

小1・小2

16,500円 /月額

(2026年度より)