受験対策ブログ

中学受験 社会が苦手な子 効果的な勉強法とは?

このブログでは社会が苦手な小学生の成績アップに向けたアドバイスをしています。

社会が苦手な子の特徴から始まって、そんな子に効果的な勉強法、おすすめの問題集、塾の選び方、入試前にかならず覚えたいポイントと覚え方まで、まとめました。

ぜひ参考にしてください。

社会が苦手な子の特徴

1.暗記がきらい

2.テレビなどのニュースに関心がない

3.人間関係のドラマとして歴史をとらえていない

4.旅行が好きではない

暗記の方法

1.まずは書く

2.読んで覚える

3.意味や背景を知る

4.写真を見る

5.声に出して覚える

社会おすすめの参考書・問題集

1.まずは教科書、地図帳から

2.講義形式で書かれた参考書

3.歴史まんが

4.写真や資料が多い資料集

5.図表形式の参考書

6.一問一答式問題集

7.記述式問題集

塾の選び方

1.授業をIT化しているか

2.独自の学習ツールがそろっているか

3.宿題提出の確認が徹底されているか

4.時事問題に対する対策がされているか

5.わかりやすくおもしろい説明できる先生がいるか

受験までに特に覚えておきたいポイント

1.歴史の覚えにくいポイント

2.地理の覚えにくいポイント

3.公民の覚えにくいポイント

4.まとめ

社会が苦手な子の特徴

社会が苦手な小学生って、どんな特徴があるでしょうか。次の特徴があるようなら、続けて書いている対策をぜひ取ってみてください。

1.暗記がきらい

社会の勉強をしたときのことを思い出してみてください。

一夜漬けで年号を語呂合わせで覚えたり、山地や平野、川の場所を覚えたり、輸出入の品目のグラフを覚えたり、憲法の条文を覚えたり、享保の改革、寛政の改革、天保の改革の違いを覚えたり…

とにかく、覚えることが次から次にあったかと思います。理科社会とひとくくりに言われる理科には計算問題などもありますが、社会は知識でほとんどが成り立っているような科目です。

ですから、覚えることが一番たくさんある科目です。

そのような社会が苦手な子どもというのは、つまり暗記が苦手であると言えるでしょう。または、暗記なんてばかばかしいと軽視しているような子もその中にはいるでしょう。

暗記勉強には方法がありますから、こちらは勉強法の回にご紹介します。

2.テレビなどのニュースに関心がない

社会は文字通り現代社会一般についても学びますから、普段から社会動向についての関心があるかどうかが、そのまま成績に反映される科目とも言えます。

このため、テキストを開いて学習する以外でも学ぶ内容が日常にあふれている科目です。

特に「公民」は憲法や国会、国際情勢などニュースで扱われることが、そのまま問題になっています。

時事問題といって、その年の重大ニュースが問題として出題されます。

公民は地理歴史に比べて具体性に欠けるところがあります。

・累進課税制度

・循環型社会形成推進基本法

・違憲立法審査権

といった抽象的な用語の意味の確認や暗記ばかりになりがちで、子どもはその結果難問の印象を持ってしまいがちです。

このため、具体的なニュースと学習内容をつなげて考えられる子どもがこの点で有利といえます。

3.人間関係のドラマとして歴史をとらえていない

歴史が苦手な子は知識にふれても事実の列挙としてとらえているだけで、その背景にある人間ドラマ、歴史ロマンのようなものを感じていません。

例えば「本能寺の変」 1582年に明智光秀が京都本能寺に織田信長を襲い、滅ぼした事件。

事実だけをあげるとこうですが、この事実にいたる信長の半生が分かっていると、この歴史的な事実が悲劇としての人間ドラマとして深まってきますよね。

大うつけと呼ばれた幼少期の信長や、劇的な勝利をおさめる桶狭間の戦い、光秀を討つ秀吉がその昔、信長のぞうりをあたためていたエピソードなどが、「本能寺の変」の歴史的事実に重なって見えるとがぜんおもしろくなりますよね。

こういった想像力が歴史を面白く思えるかどうかのポイントです。年表の行間に自然と人間が動き出せば歴史は得意になります。

4.旅行が好きではない

旅行をするときの行動例をまとめてみましょう。

②交通手段を決める

③観光地を巡る

④ご当地グルメを食べる

⑤名産品のおみやげを買う

これはそのまま地理の実地学習といってもいいようなものです。

例えば

北海道の空の玄関口のといえば何空港?(目的地・交通手段)

答え.新千歳空港

広島湾では何の養殖が盛んですか?(ご当地グルメ)

答え.かき

加賀友禅で有名なのは何市ですか?(名産品)

答え.金沢市

茨城県水戸市にある三名園の一つは?(観光地)

答え.偕楽園

このような旅行で得る知識がそのまま地理の頻出問題になっています。ゲームの2次元の世界ではない、実際の世界への興味関心が地理が得意になるカギです。

社会は暗記科目といっても、ただ単純な暗記だけではない実際の社会とのつながりを学ぶ実用的な実学なのです。

このため、実際の事物とつなげて勉強することが効果的と言えます。

暗記の方法

社会は暗記科目ということで黙々と単純暗記に精を出すことが基本的な勉強法と認識されていますね。

これは間違いではありません。

とにかく覚えるしかないといえばそれまでと腹をくくる必要はあります。

しかし、覚え方には人それぞれ相性というものがあり、人がこうすればいいということが自分には合っていないこともよくあります。

1.まずは書く

ひたすら書いて、書いて、繰り返し書いて覚えるのが良いとよく言われます。手(体)に覚えさせるといった感じでしょう。

手先の身体感覚に動作を通して覚えさせる感じで記憶に定着させているわけです。また、書いている文字を目が覚えますから、視覚的にも効果があります。

暗記に関しては、この方法が正攻法でしょう。まずはひたすら書くことをおすすめします。

その際、間違った問題は3回書くなど自分なりのルールを作っておくと良いでしょう。この取り組み方と相性が良く、うまくいくようならばこれで突き進みましょう。

2.読んで覚える

書いて覚えるという方法には落とし穴があることも知っておきましょう。

この方法で取り組んでいると、いつしか「書くこと」自体が目的になってしまい、本来の目的である暗記することがおろそかになってしまう傾向の子どもを見受けます。

こうなると本末転倒です。

そういった場合、少し方法の修正が必要です。例えば読みこむ時間を増やしてみるのも一つの手です。読むまたは眺めると言う方が良いでしょうか。

視覚的に対象を覚えるタイプの子どももいます。そうした子は書くという動作を入れてしまうと集中し切れないわけです。

暗記という単純そうな勉強一つを取っても個々人の個性や向き不向きを強く感じます。

以前、こんな生徒がいました。週1回の暗記確認書き取りテストでいつも満点を取る生徒でした。彼女はテキストのテスト範囲を毎日少しの時間だけ眺めるそうです。

そうして、テスト前日になってようやく書き取りをするそうです。そのとき、覚えられていなかった箇所だけを何回も書き取る練習をするそうです。

よくテスト前日に一気に書き取りの宿題をやって提出物をクリアし、もう一度復習することをせずテストにのぞむ子どもがいます。

そういう子は、往々にしてテスト結果は良くありません。なぜなら、記憶が定着するための段取りを経ていないからです。

宿題提出が目的化して、記憶することがおろそかになってしまっているのです。これでは本末転倒ですね。

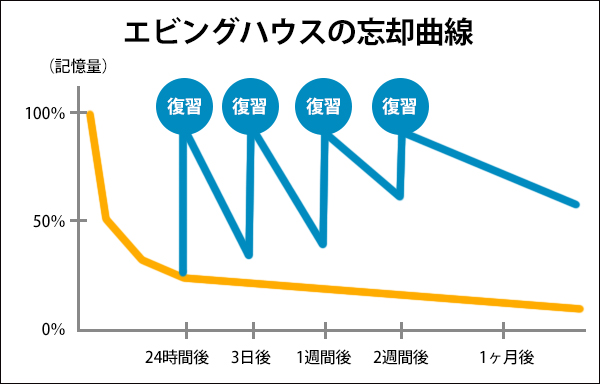

前日に書き取るだけでは短期記憶にしかなりません。長期記憶として脳に定着させるには睡眠をはさんで再び同じ内容を反復する時間を設けることが重要です。

さらにこれを繰り返すほど記憶は長期的に定着することが実証されています。

これはいわゆるエビングハウスの忘却曲線という研究で示されたものです。ですから、毎日眺めて覚えるという女の子の暗記法は理にかなったものだったといえます。

つまり、暗記には復習が最大の効果を表すのです。

勉強は苦手というのに図鑑の中の昆虫の名前は、ページの端から最後まで覚えている男の子を見受けますが、これは繰り返し繰り返しその図鑑を毎日眺めているからですよね。

これと全く同じ理屈で読む(ながめる)暗記法も効果的です。

3.意味や背景を知る

単純暗記ほど記憶に定着しにくいものはありません。

「なぜそうなるのか」という、事柄の背景を考えて、すでに頭の中にある知識と結びつけると忘れにくくなります。

例えば、地理で「ピーマンの生産高、1位茨城県、2位宮崎県、3位高知県」というのを単純に暗記するのはよしましょう。

国内最大の消費地域である首都圏に近い生産地である茨城県が1位になるのは当然で、温暖な気候を利用してビニールハウスで促成栽培を冬から春にかけて行う宮崎県・高知県がそれに続くのだ。

このような流れで理解しておくと、記憶からは抜け落ちにくくなります。

社会の問題の中には「ピーマンの生産高上位3県の理由について、『首都圏』『促成栽培』という言葉を使って説明しなさい」といった記述式の問題もあります。

単純暗記ではなく意味や背景を通して記憶することは、記述式問題への対策にもつながりますね。

4.写真を見る

文化史は特に難問で苦手だという声を良く聞きます。

(金剛力士像 動画解説を見る→)

狩野永徳『唐獅子図屏風』

(唐獅子図屏風の作品情報→)

十返舎一九『南総里見八犬伝』

(南総里見八犬伝のあらすじを見る→)

ジョサイア・コンドル『鹿鳴館』

(鹿鳴館跡 マップ→)

というような歴史上の寺院名・美術品名・工芸品名・建造物名・文学作品名を暗記するわけですが、これが実際何だかわからずにお経のように覚えるのは至難の技でしょう。

しかし、子どもは、たいがい丸暗記で覚えているようです。それでは嫌気がさすのも当然な話です。

これはできれば実際のものを見ることができれば一番良いですが、そうでなくても本や画像でビジュアルを見るだけでも記憶の定着は変わります。

百聞は一見にしかずと言いますが、歴史のビジュアル資料集や文学作品ならあらすじを見知っておくことをおすすめします。

文化史の問題ではその写真を見せて何であるかを答えさせる問題は頻出です。

ですから、ビジュアルで覚えることはそのような問題の対策にもつながりますね。名前だけを丸暗記するよりはるかに楽になりますし、楽しくなるでしょう。

5.声に出して覚える

時代劇を見ていると寺子屋で習っている子どもたちが「し、のたまわく、まなびてときにこれをならう、またよろこばしからずや。」「し、のたまわく、ふるきをあたためてあたらしきをしる…」と何かを朗読している場面が出てきます。

これは『論語』を読み上げているのですが、実はその中身はわかっていなかったりします。でも、いずれ暗唱できるまでになっていきます。これはこれで暗記の一つの方法です。

小・中学生のときに暗唱した詩を今でも覚えていたりしませんか。最初の一行を声に出すと口をついて次が出てきませんか。

「祇園精舎の鐘の声、諸行無常の響きあり……」とか「春はあけぼの、やうやう白くなりゆく山ぎは……」というようなフレーズの数々、理屈抜きに覚えてしまって、あとから意味を理解するパターン。

声に出すことで、口が覚え、音声が耳に入り、さらに記憶を促すというしくみです。

読み聞かせや音読というのは幼稚園や低学年のうちのことのように思われていますが、大人向けでも音声を聞き流して覚えるような学習教材もあります。

まず覚えてしまわないと話しにならない、というようなものであれば、この方法がおすすめです。年号の語呂合わせなども声に出すことで暗記効果が高まります。

社会おすすめの参考書・問題集

ここからは社会科を勉強するのに効果的な参考書を7種類に分けて説明していきます。

1. まずは教科書、地図帳から

社会の勉強で有効なのは、まずはおおまかに全体を見ること。最初は気楽に目を通すくらいの感じで、教科書をいったん通読しましょう。

歴史分野

特に歴史分野は通史と言って、古代から現代までの歴史全体をストーリーとしてとらえ、「あらすじ」を把握するのです。

先土器時代から平成までの日本の歴史を、時代区分を意識しながら

「源頼朝‐鎌倉幕府の成立」「織田信長‐長篠の戦い」「坂本龍馬‐薩長同盟」といったように政権担当者や主な事件・出来事の「文字を目で覚える」イメージです。

地理分野

地理分野なら、地図帳の活用です。日本全図、世界全図を見ること。「俯瞰(ふかん)」という言葉がありますが、空を飛ぶ鳥が地上を見渡すように、地図全体を眺めるのです。

都道府県名や山地、平野、河川の名前がどの位置にあるかを把握しましょう。

地図を見て、位置と名前を意識したら、視点を上に逸らし(目をつぶってもよいです)、今見ていた地図を頭の中で再現してみるとよいでしょう。

「左上の方に『諏訪湖』って書いてあったな」とか「盛岡っていう文字の右の方に『宮古』っていう文字があった」といった感じです。

地図の学習ですから正確には「左上」「右の方」ではなく「北西」や「東の方」と言わなければいけませんが、位置を視覚的に把握することが重要なので、ひとまずそこは「上下左右」でかまいません。

空間的な認識をしないで細かい知識だけを学んでいっても、整理ができなくて後で困る場合があります。間仕切りの無い引き出しにいろいろものを詰め込んでいるようなものです。

必要なものを取り出すときに、違ったものを出してしまったり、そもそも何を持っているかも分からなくなってしまいますよね。

ですから、単純暗記ではなく、いかに他の要素とからませて知識を複合的に記憶しているか、記憶した知識を秩序だって思い出せるかがポイントになります。

例えば、越後平野周辺の平野や川、山脈を学習する際、地図を開いて位置関係や地形を見ながら

「越後山脈が平野の背後には連なっているな」

「越後平野と同じで日本海側にある庄内平野は山形県の北の方にあるのか」

「越後平野よりは小さいな」

「平野を流れている川は最上川だ」

「そういえば日本三大急流の川だったな」

といったような体感型暗記法が身になる方法です。

歴史分野でいうと、頻出問題で、しかも難問扱いされる年代整序問題(歴史的な出来事を古い順に並び替えるような問題)は、それが何時代の出来事かをしっかり覚えていないと得点できません。

ただ出来事の名称だけ覚えても、時代別に整理がついていないと、年代整序のような応用問題を解くときに壁にぶつかる傾向があります。

教科書をいったん読み通すことは、時代を枠組みごとに大まかにとらえることなのです。

地理でも一部の地域をひたすら詳しく覚えても全体図が先に頭に入っていなければ、後々苦労します。

他の地域との共通性や違いが分かることで、知識の定着も深まり、応用が効くからです。

地理の問題なのに、地図帳を見ることを面倒に思う子もいます。そういう子はテキストを見て、テストに出やすい項目だけをひたすら単純暗記しようとする傾向があります。

短期的には成果が出るかもしれませんが、本当の意味で理解したことにはならないので記憶の定着も悪く、そもそも面白くありませんので、結果的にその勉強が嫌になってしまいます。

「急がば回れ」と言われるように、まず全体を把握し、それからそれぞれの時代や地域のことがらを細かく学習することで、本質的な勉強につながる、結果として得点力も高まるのです。

2. 講義形式で書かれた参考書

教科書を読み通すことが大切と書きましたが、どうしても教科書の文章がなじめない、という子もいるかもしれません。そういう場合は、「読みもの」的に書かれた参考書が役に立ちます。

講義のような体裁で書かれたものや、会話形式で書かれたものなどがあります。授業で先生の話を聞いているような感じで読めるので、おすすめです。

3. 歴史まんが

そもそも本を読むのが苦手で、文字だけのテキストではたとえ講義形式で書かれていても読み通すのが大変だ、という子には「絵」で対応しましょう。

「まんがでわかる日本の歴史」のような本がありますね。何巻にもわたっているものもあれば、1冊ですべての時代を説明しているすごいものもあります。

個人的には1冊ですべてを、というのは無理があると思いますが、そもそも歴史が苦手な子であれば、とりあえずその1冊を読み終えること自体がとても重要だと思います。

時代が違い、昔を知らない21世紀の子どもたちにはイメージがまったくわかないようなものが日本史の中にはあふれかえっています。

しかし、漫画なら絵で描かれていて一目瞭然です。

「大名行列」「土偶」「備中ぐわ」と文字で書かれて説明されているだけでは、どのようなものか理解するのは難しいですが絵ならすぐに分かります。

そして、何よりストーリー仕立てで歴史ロマンを感じながら面白く勉強できてしまうことが歴史まんがの良い点です。

角川まんが学習シリーズ 日本の歴史 3 雅なる平安貴族 平安時代前期

4. 写真や資料が多い資料集

文化史の勉強は、歴史上に出てくる寺院名・美術品名・工芸品名・建造物名を単調に丸暗記していくことになりがちです。

歴史上の出来事は、ストーリーがあって記憶に定着しやすいですが、実際に見たこともない古いお寺や仏像や絵画の名前を小学生が単純に記憶するのはなかなかなか難しいもの。

記憶に残りにくいので難問となる場合も多いです。そんな文化史の勉強には、写真や図が豊富な資料集を活用するのが効果的です。

ことわざでは「百聞は一見にしかず」と言いますし、最近では「ビジュアルに訴える」という言い方があります。

視覚情報は他の何よりも一度に触れる情報量が多く、また、記憶に残りやすいという特性を表している言葉です。

歴史上の重要な資料の現物に「写真」とはいえこの目で確かめるということは、名称の単純暗記よりはるかに効果的です。

また、パソコン、タブレットを使って画像や動画を検索して見てみることも良いでしょう。文化史の問題では、写真を見せてそれが何かを問う問題が頻出しています。

ビジュアルで覚えることは、そのような問題の対策にもつながります。

5. 図表形式の参考書

時代別、地域別、単元別に見開きページごとに知識をノートに整理する構成の参考書を使って整理学習をしましょう。

一通り教科書などで全体の内容を見知った後に図式化して知識を整理すると、理解の度合いが一気に深まります。

引き出しの間仕切りを細かくして中身を整理していくような順序で知識の定着をはかることができ、分類することで記憶の定着も増します。

公民分野は、「三権分立」や「税制」や「景気動向」など特に図で丸ごと内容を理解する必要のある単元が多い傾向です。勉強には図式整理型の参考書が特に適しています。

6. 一問一答式問題集

これまで説明してきたような方法と並行して、やはり知識の徹底した暗記も必要です。

取りこぼしなく、インプットしていくことがやはり社会科の勉強には必要です。このとき、全分野をもうらしている一問一答形式の問題集を解くことをおすすめします。

中には重要な年号や農作物の産地などの語呂合わせの例が載ったものもありますので覚えにくいものは積極的に語呂合わせを使って覚えきりましょう。

記述式問題を解くにもまずは文章のキーとなる単語を知らなければなりませんので避けては通れない道です。ここは黙々と進めましょう。

7. 記述式問題集

まずは模範解答を丸ごと書き写すような勉強をしましょう。そのとき、文の中心となる単語にマーカーなどで線を引きながら勉強しましょう。

記述式問題は模範解答とまったく同じ文章を作成しなければならないわけではありません。中心となる言葉を押さえつつ論旨が間違っていなければ正解です。

ですから、効率のよい勉強法は文章を構成する単語をまずは覚えて、それを組み合わせて文章を組み立てていくイメージで取り組みましょう。

塾の選び方

1. 授業をIT化しているか

塾がパソコンや映像授業のツールをそろえて、授業に活用しているかを見てみましょう。

一概にIT化しているから良い授業とは言えませんが、デジタルツールの活用で特に学習効果が高まる教科は理科と社会です。

これまでの回でもお話している通り、社会科はビジュアルを把握しなければ、知識が深まらず記憶に定着しにくい部分があります。

ですから、映像を使って実物を見せたり、図示して解説することは学習効果に直結します。

そのような設備を導入している塾は、経費を惜しまず生徒を伸ばそうとしている、と考えることもできます。

2. 独自の学習ツールがそろっているか

その塾が独自に考えた暗記ツール、小テスト、テスト分析、フレームワーク、ノート整理の学習ツールがどのくらいあるのかをチェックしてみましょう。

社会科は知識の理解と整理、内容の暗記が基本となる科目です。それをサポートするための工夫がどのくらいあるか、という観点で塾を見てみましょう。

語呂合わせで年号を覚える一覧表や、毎回の授業の最初に行う単元確認の小テスト、入試の出題傾向を分析して授業内容に反映しているか、など。

例えば歴史では「江戸の三大改革」地理では「工業地帯」について、といった頻出でしかも覚えにくい知識整理のための役立つツールがあるかどうか。

また、子どもたちのモチベーションを生み出す進級テストなどもあるとよいでしょう。

3. 宿題提出の確認が徹底されているか

暗記科目はコツコツと宿題をこなし、知識を得、定着させしていく必要があります。また一方で記述式の問題もあり、正しく漢字で書くことが求められたりもします。

日頃から間違った漢字を書いていたりしていないか、宿題やノートのチェックをしっかりやってくれる塾なら安心です。

家庭学習をどこまで充実させられるかが、学力アップの1つのポイントだからです。

4. 時事問題に対する対策がされているか

社会科には、時事問題も出題されます。

ニュースを見て、日頃からアンテナをはっておくことは、もちろん大切ですが、実際に授業で確認しておさらいすることも必要でしょう。このような対策講座があるかどうかも確認しておきましょう。

5. わかりやすくおもしろい説明できる先生がいるか

子どもたちが授業内容に関心を持つよう、わかりやすくおもしろい説明をしてくれる先生がいるものです。

社会科は内容自体に優れたドラマがあります。それを上手に伝えてくれる先生がいると、楽しく通えますし、成果も出ます。

授業と関係ない話ばかりになってしまう先生では困りものですが、難問を解くだけが社会の勉強でもありません。社会科は社会一般に深く根ざしたものです。

モチベーションを高める授業内容は先生の見識によるところもあります。授業体験し、実際の様子を見学させてもらいましょう。

受験までに特に覚えておきたいポイント

よく出るポイント、覚えにくいポイントを歴史・地理・公民各分野それぞれについてまとめました。

1. 歴史の覚えにくいポイント

江戸の三大改革

江戸時代には3度大きな改革が行われました。区別がつきにくく、これが覚えにくい傾向です。

なぜなら、内容が人間ドラマのある歴史的事件ではなく、イメージしにくい政治政策や制度だからです。

例えば、「上米の制」は、享保の改革、寛政の改革、天保の改革のうち、どの改革のときに行われたものか。

こういった問題が出題されます。似通ったものが3つ以上あると、整理しておかないとごちゃごちゃしてきます。

必要なときに引き出しから違うものを間違って取ってしまいます。

ですから、まず改革を時代順に覚えることと改革を行った政権担当者を結びつけられることが最低限度必要な知識です。そして、次は改革の内容を具体的に整理して覚えます。

年号で覚えていくことも、もちろん大事ですが、どのような背景があって、その出来事が起こったかを知っておきましょう。そうでないと年代整序問題には対応できません。

- 上米の制

- 年貢の割合を五公五民に変更

- 目安箱

- 公事方御定書

- 新田開発

- 寛政異学の禁

- 囲米

- 棄捐令(きえんれい)

- 上知令

- 株仲間の解散

- 人返し令

それぞれの政策がどんな内容かを記述式の問題では、内容を書かせたりもします。

最後に語呂合わせの暗記法を紹介します。

江戸三大改革

今日、寒 天 食べよう! よし! 松に 水やろう!

享保 寛政 天保 徳川吉宗 松平定信 水野忠邦

2. 地理の覚えにくいポイント

工業地帯・工業地域の分布

地理で覚えにくい単元は、日本の工業地帯、工業地域です。複数の工業地帯、地域がありますが、それを出荷額のグラフを見てどこかがわかるようにします。

イメージがわきにくいにもかかわらず、複数同じようなものを覚える必要があるため、どのグラフがどこのものか記憶が曖昧になりやすい傾向です。

グラフと照らし合わせて、中京工業地帯は自動車工業が中心で、自動車は1台何百万もする単価の高い商品のため、おのずと出荷額も全国で1位になるだとか、京浜工業地帯は首都圏にあるので、出版印刷の割合が高いとか、それぞれの特色を目印に覚えていきましょう。

記述式問題ではグラフの特徴を書かせる問題が出ます。

ここでも語呂合わせを紹介します。

工業地帯・工業地域の種類の覚え方 ※出荷額順

ちゅうと はんぱな 背 関 係、 とうとう よう 来た 工業地域

中京 阪神 瀬戸内 関東内陸 京浜 東海 京葉 北九州

3. 公民の覚えにくいポイント

日本国憲法

日本国憲法は同じような名称がたくさんあって、かつ具体性がなく抽象的な言葉ばかりでイメージが浮かびにくく覚えるのが大変です。

「権」とつく言葉をざっとあげてもこんなにたくさんあり、それぞれどんなものか知っている必要があります。

また、そのなかでも自由権はさらにたくさんあり、それぞれどのようなものかを知っている必要があります。

4.まとめ

受験勉強の社会科の目的は、社会科で満点を取ることではありません。志望校の入試に合格することです。

他の科目との兼ね合いを見て社会科の勉強時間を取りましょう。いくら社会ができるようになっても、他の教科の勉強をおろそかにしては目的の達成は成りません。

また、この考えで社会科の中も点検してください。歴史が好きで歴史だけは良くできるだけではいけません。

志望校の問題には公民が出題されているのに、公民の勉強は苦手意識からあまり手をつけていないようでは合格にはつながりません。

まんべんなく勉強していることが結局は重要です。

ここだけは受験までに特に覚えておこうという観点は、逆にここだけしっかりやっておけば良いのだと視野を狭くしてしまう結果につながります。ひときわ覚えにくい単元が今回取り上げたような箇所です。

誰もが覚えにくいため難問と言われますし、出来不出来が大きいので、頻出問題として扱われます。

注意を必要とする単元のため確認しましたが、ここで取り上げた単元だけでなく、すべてをまんべんなく、勉強することが社会科という科目だと覚悟しましょう。

2023年度 出題作品予想!中学入試の国語はなぜ新書から出題されるのか?

2023年度 出題作品予想!中学入試の国語はなぜ新書から出題されるのか?

10冊の新書を紹介 国語の問題として、出題される本の多くが新書です。 この事実を知っていれば、志望校の入試問題を事前に読ん…