受験対策ブログ

小学生が算数を好きになる!集中力と粘り強さを引き出す家庭での工夫

夏期講習が始まりました。

毎日暑いですが、子どもたちは集中して勉強に取り組む姿をみせてくれています。

夏期講習の1か月は、今まで学習した内容を振り返り、さらに単元ごとの理解を深めていく大切な期間です。

講習ではこれまでの振り返りが中心になる点と、時間の余裕があることで、問題と向き合う「集中力」や「ねばり強さ」を身につけることができます。

算数は、「できる子」と「苦手な子」の差がはっきりと出やすい教科ですが、その違いは「センス」や「地頭」ではありません。

日々の学習の中で、どのような視点で問題に向き合い、どんなサポートを受けてきたかが、大きな差につながります。

今回は夏休みをきっかけに、小学生が身につけたい算数との向き合い方、ご家庭での関わり方についてお話します。

1.覚える算数から考える算数へ

授業中に「解き方を忘れた」「この問題、習っていない」といった発言をする子どもが少なくありません。けれども、こうした姿勢は、算数に対する望ましい向き合い方とは言えません。

学校や塾では、どうしても「公式」や「解き方」を覚えさせる指導になりがちですが、公式や解法を覚えるだけでは早晩行き詰ってしまいます。

公式を見たときに「なぜこうなるのだろう?」と問いながら問題に取り組み、「覚える算数」から「考える算数」へと、子どもたちの意識を変えていくことが大切です。

では、多角形の対角線の本数を求める公式を例に、「なぜこうなるのか?」を考えてみましょう。

2.具体例で見る「考える算数」:五角形の対角線問題

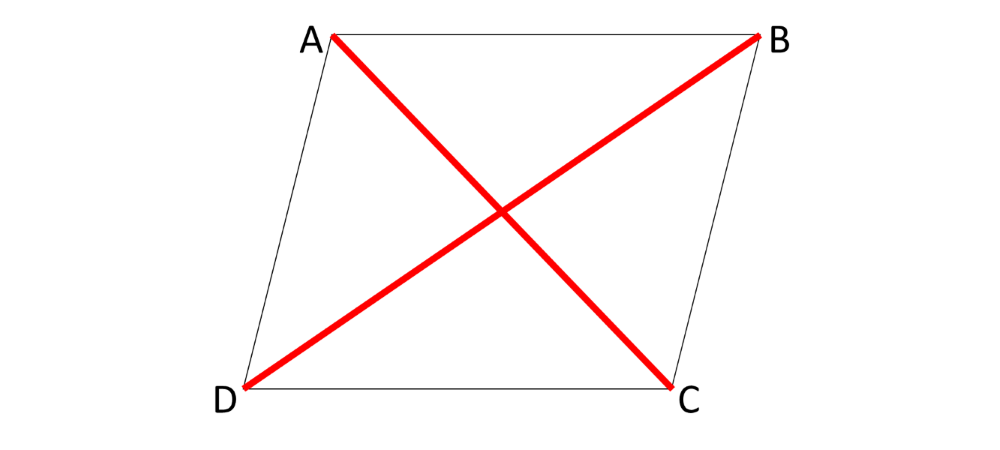

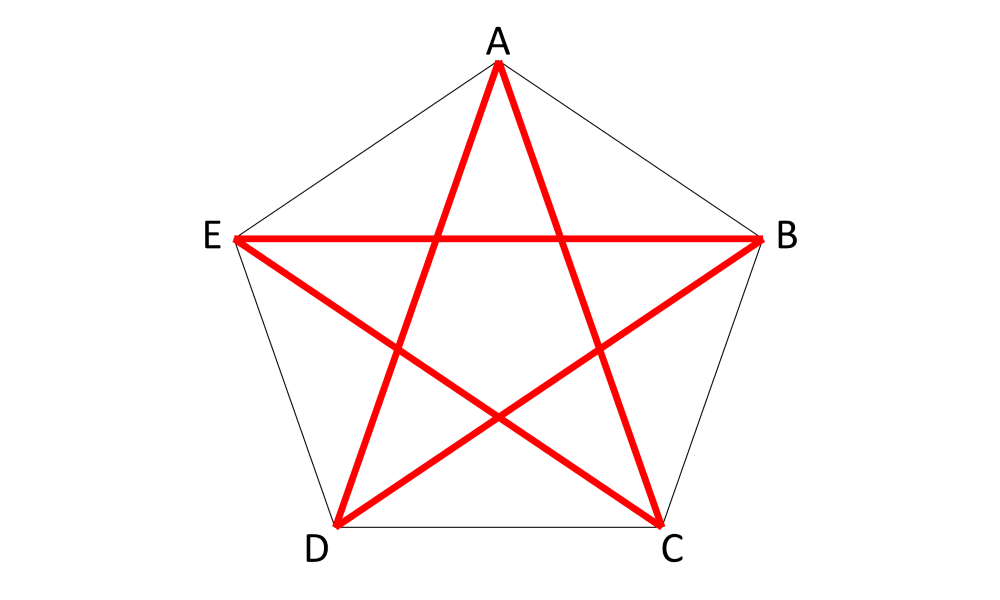

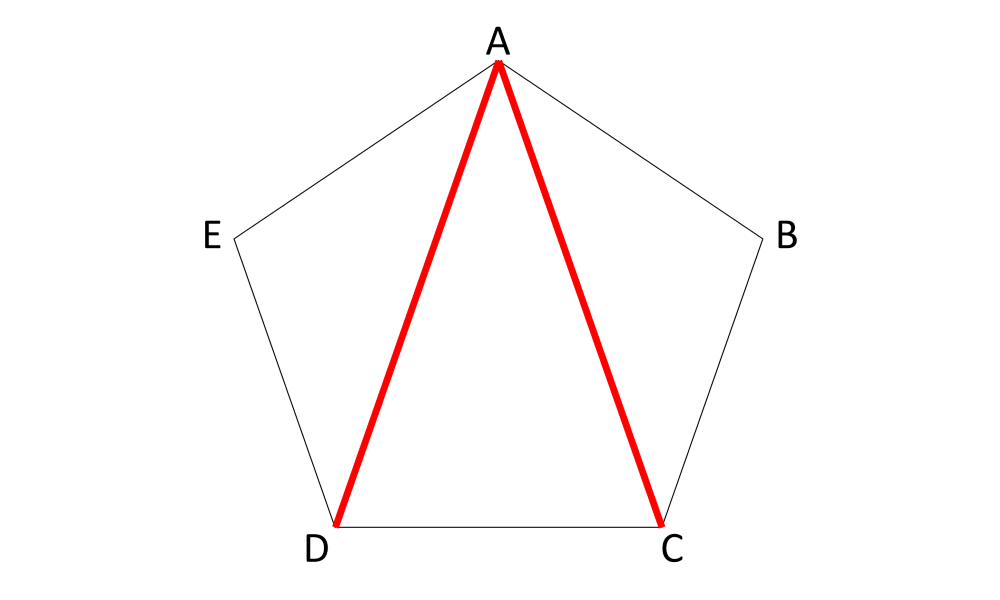

対角線は「多角形の異なる2点を結んだ線のうち辺をのぞく線」と定義される、次の図のような線です。

四角形の対角線の本数は2本

五角形の対角線の本数は5本

一般に○角形の対角線の本数は、次のように求めることができます。

(○-3)×○÷2

上の図で五角形は対角線が5本でした。

この式を活用すると、(5-3)×5÷2=5 と求めることができます。

3.公式の背景を理解する

公式だけ覚える子は「(5-3)×5÷2=5本」と機械的に計算して終わりです。

しかし、考える子は「なぜこの公式になるのかな?」と疑問を持ちます。

この理由は、頂点Aから他の頂点へ線を引くとき、B、C、D、Eの4本の線を引くことができるが、両隣のB、Eは「辺」なので対角線ではない。また、A自身にも線は引けない。したがって、1つの頂点から引ける対角線は5-3=2本である。

五角形は頂点が5つあるので、1つの頂点から2本ずつ引くと、2×5=10本となる。

10本の対角線を引いてみると、例えば、AからCに引く線とCからAに引く線が重複するため、最後に2でわる必要がある。

したがって、五角形の対角線の本数を求める考え方は、(5-3)×5÷2=5 という式で求められることがわかる。

※国大Qゼミ 小5算数教材

「小5サクセス演習編上巻 第6回解説」より

この(○-3)×○÷2という式を丸暗記するだけでは、子どもにとって意味がありません。この式がどのように導き出されるのか、なぜそう考えるのかを一つひとつ理解する過程こそが、「考える力」を育てるのです。

4.考える算数のために家庭でできるサポートとは?

家庭でのサポートというと、「勉強を教えること」と思われがちですが、それよりも大切なのは、子どもが「自分で考える」場面を見守ることです。

問題を解くときの声がけ

たとえば、こんな風に声がけしてみてください。

-

「どうしてそう考えたの?」

問題の答えをすぐに教えるのではなく、「どうしてそう考えたの?」と問い返してみてください。子どもが言葉で説明する過程で、自分の理解を再確認し、整理することができます。 -

「間違えて大丈夫。考えることが大切なんだよ」

難しい問題にぶつかっているときこそ、「じっくり考える」ことの価値を伝えるチャンスです。「時間がかかっても間違えてもいいから、自分で考えよう」と励ます声かけは、子どもの挑戦する姿勢を後押しします。 -

「一つひとつ書いてみよう」

どんな問題でも、紙に書いてみる習慣がある子は理解力があります。頭の中で考えをめぐらせてもなかなか分からないので、紙に書くことをめんどくさがらずにやってみましょう。大人が見本を見せたり、書いても良いたくさんの紙を用意しておくのも大切な環境づくりです。

進捗を見える化

さらに、スケジュール表や進捗記録を活用するのも効果的です。

「今日はここまでできたね」と目に見える形で評価することで、子どものやる気は大きく変わってきます。

好きなことと算数を掛け合わせる

算数に苦手意識がある子でも、自分の好きなことと結びつけると、意外なほど集中して取り組むことがあります。

たとえば、図形が好きな子には折り紙や積み木を使って立体の考え方を体験させたり、ゲーム好きの子にはスコアやルールをもとにした計算問題を作ってあげたりしてみましょう。

「勉強」と身構えさせず、遊びや日常生活の延長にある学びを見つけていくことで、子ども自身が算数に対して前向きになれるようになります。

5.粘り強く考えぬく習慣を大切に

算数において「考える力」を育てるには、ある程度の時間と集中力が必要です。解き方がすぐにわからない問題に出会ったとき、そこで投げ出さずに試行錯誤する姿勢が大切になります。

この対角線の式の例も、もしかしたら、小5の段階では理解できないかもしれません。しかし、あきらめずに「なぜこうなるのか?」と問う学習法を心がけることで、次に同じ問題に出会ったときにはより深い思考ができるはずです。

とはいえ、学校の授業時間だけでは、そうした「じっくり考える」余裕はあまりありません。だからこそ、夏休みのようなまとまった期間は、思考力を養う絶好のチャンスでもあります。

実際、問題を前にして10分、15分と自分の力で考え続ける経験を積んだ子どもたちは、次第に「難しい問題でも、自分の力で何とかできる」という自信を持てるようになります。この「粘り強さ」こそ、算数における最大の武器になるのです。

塾では、自分で考え続けることの大変さや、他人の力を借りずに解けたときの達成感も味わって欲しいと思いながら、子どもたちの成長を見守っています。子どもが自らの力で壁を越え、その経験を何度も積み重ねることで、「考える力」は自然と育っていくのです。