受験対策ブログ

【わが子が大学受験】塾講師が保護者にしてもらいたい3つのことのこと

お子様が高校生になると、「親としてどこまで関わるべき?」「何をすれば子どもの力になれる?」など、悩みも尽きないと思います。

しかし、身近に相談できる人もなかなかいませんよね?

そこで今回は、これまで数多くの家庭を見守り、指導してきた塾講師の立場から、受験に向けて保護者の皆様にお願いしたい3つのことをご紹介します。

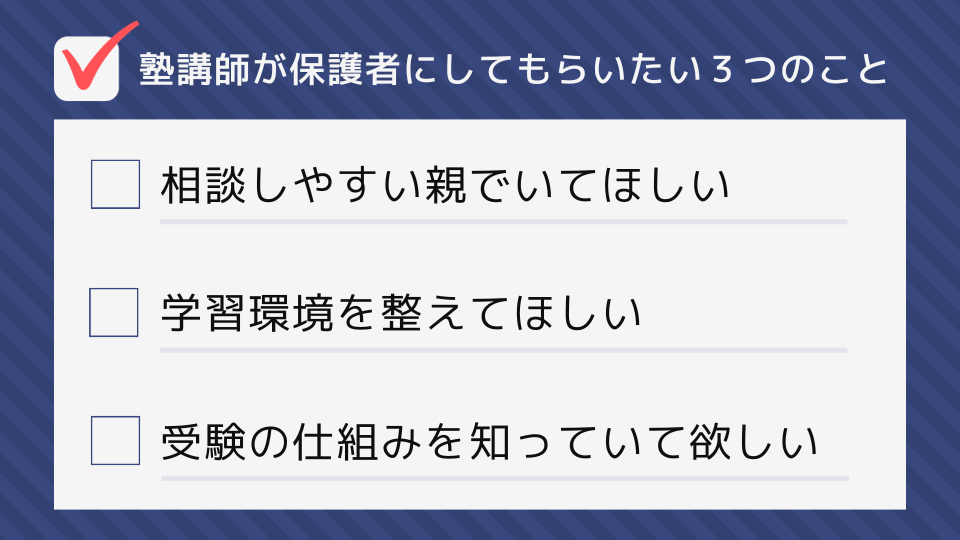

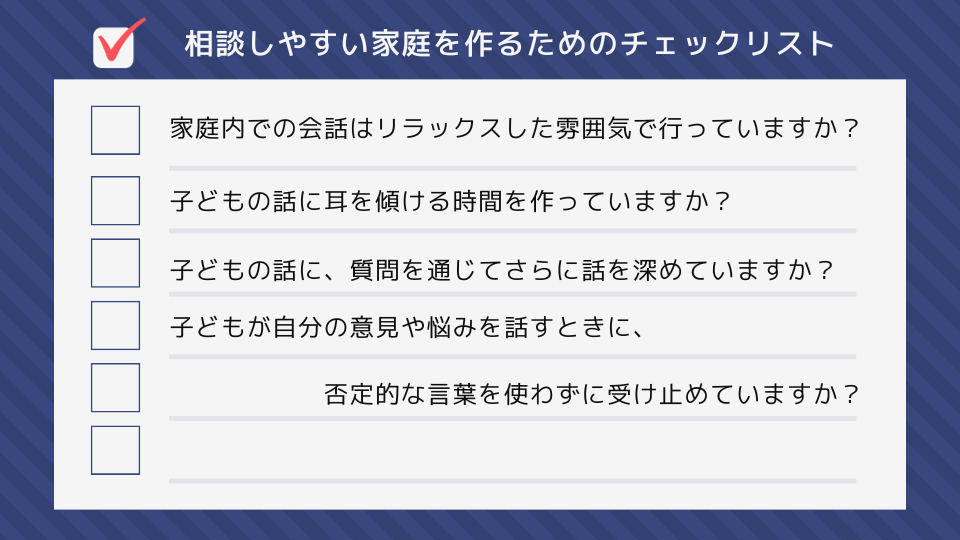

各ポイントの末尾には、日々の生活の中で実践できるチェックリストもご用意しています。これらが大学受験という大きな節目を、乗り越えるための一助となれば幸いです。

相談しやすい親でいてほしい

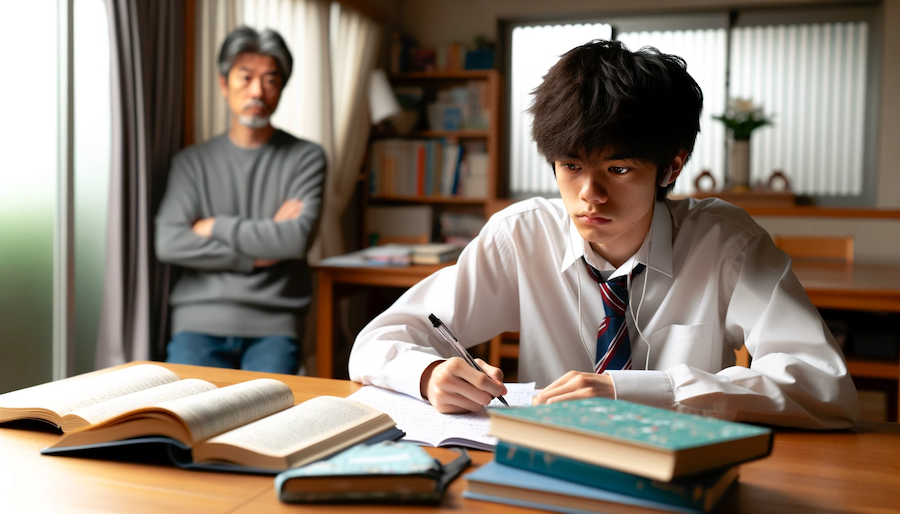

受験の時期って、子どもも親も試練の連続ですよね。子どもが抱える不安や悩みを、一緒に乗り越えていけるかどうかが鍵。

だからこそ、「相談しやすい親」でいてほしいんです。さて、その大切さを日常のちょっとしたシーンから見てみましょう。

相談しにくい家庭の例

高校生のA君は、最近勉強のモチベーションが上がらず困っていました。

しかし、家では「成績が落ちたらどうするの?」という親のプレッシャーを感じ、勉強の悩みを話すことができません。

A君はますます勉強に対する不安を募らせ、親子の間には沈黙が広がっていきました。

相談しやすい家庭の例

一方で、B君の家庭では、親が「学校のことで困っていることはない?何か話したいことはある?」と定期的に声をかけています。

親は成績の話をする際も「頑張っているね。どこが難しいかな?一緒に考えようか」とサポートする姿勢を見せます。

その結果、B君は勉強の悩みだけでなく、将来の夢についても親に相談するようになり、親子の会話はより豊かになりました。

この2つの例から分かるように、相談しやすい環境を整えることは、子どもの学習意欲を高め、親子関係を強化する重要な鍵となります。

子どもが自信を持って学び、成長していくためにも、保護者の皆さんが寄り添い、支える役割は非常に大きいのです。

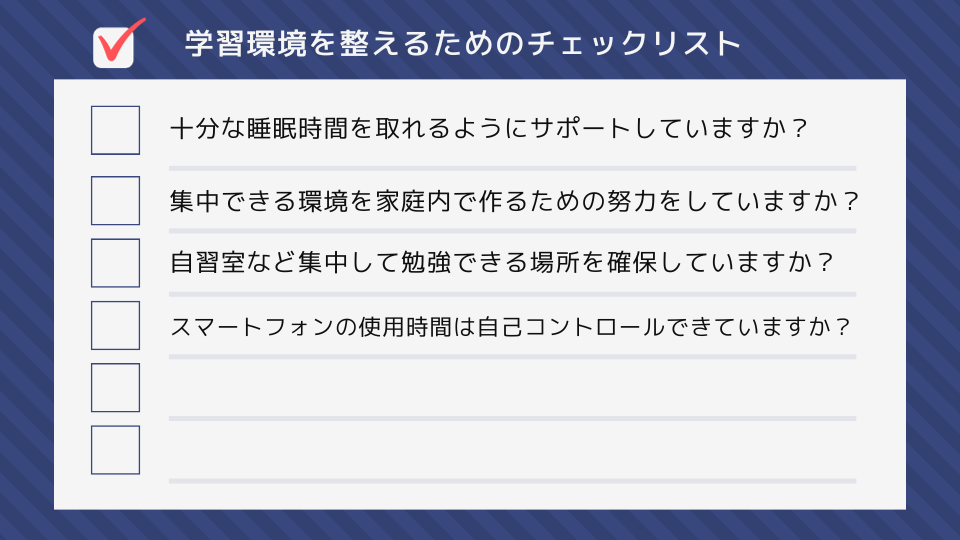

学習環境を整えてほしい

良い学習環境は、受験において見えないサポーターのようなものなのです。

この章では、保護者の皆さんが家庭でできる学習環境の整え方について、具体的な方法をご紹介します。

お子さんが大学受験に向けてベストな状態で臨めるように、一緒に考えていきましょう。

生活リズムを整える:授業中に眠くならないために

塾の講師として多くの生徒を見てきましたが、成績が伸び悩んでいる生徒は、授業中にウトウトしている姿をよく目にします。

学習には集中力が不可欠ですが、それを支えるのがしっかりと取られた睡眠です。

高校生にとって理想の睡眠時間は約8時間。8時間確保できなかったとしても、授業中眠くならないだけの睡眠は取りたいものですね。

ただし、質の良い睡眠を取るためには、ただ長く寝るだけではなく、寝る前の習慣も重要です。

スマホのブルーライトが睡眠の質を下げるといわれていますから、就寝前のスマホ利用はぜひ控えてもらいたいものです。

保護者の方々にお願いしたいのは、夜遅くまでの勉強やスマホ使用を避け、リラックスできる就寝前の時間を設けられるような家庭環境にすることです。

これにより、生徒は授業中、睡魔との戦いに打ち勝ち、知識をしっかりと頭に入れることができます。

朝から晩まで頭脳明晰、活動的な1日を過ごせるよう、一緒に生活リズムを整えていきましょう。

集中しやすい環境を整える:塾の力を活用しよう

大学受験には落ち着いた空間が必要不可欠です。ご自宅での学習環境がなかなか整えられない場合は、塾や学校の自習室の利用を積極的に検討しましょう。

自習室は静かで集中しやすい環境が整っており、お子さんが勉強に没頭しやすくなります。

他の生徒が集中して勉強している様子を見ることで、自ずと「やる気」が湧いてきますし、競争心を刺激されて、より一層の努力をするきっかけにもなり得ます。

また、スマートフォンの誘惑が何よりも勉強の邪魔ですね。お子さんが自分でコントロールできるように上手なサポートができると、集中力アップに繋がります。

たとえば、データプランを見直してギガ数を控えめにするとか、家でのWi-Fi使用のみにしてみるとか、YouTubeやNetflix、TikTokといった娯楽系アプリをスマートフォンから削除することも、集中力を維持する効果的な方法です。

ただし、これらは、保護者から強制すると逆効果になりますのでご注意を。

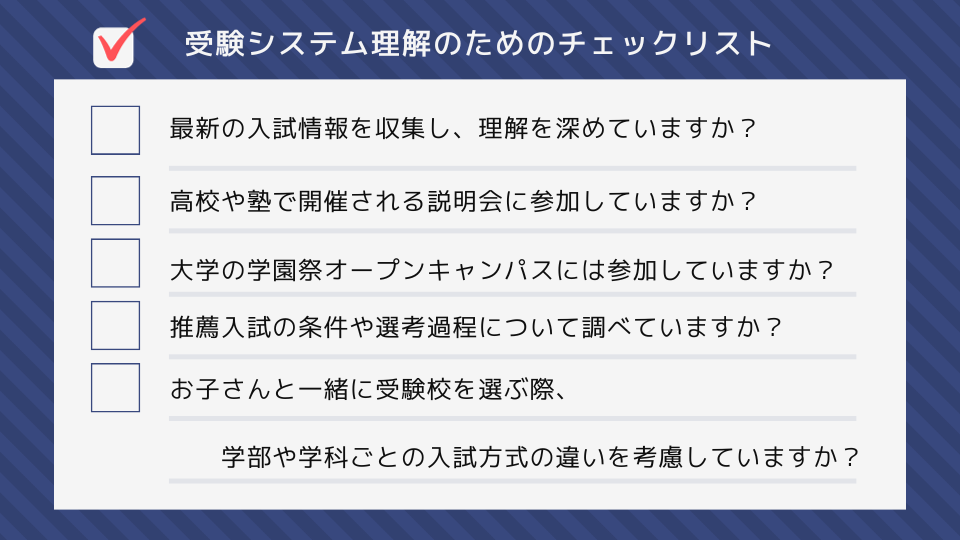

受験の仕組みを知っていて欲しい

保護者の皆さんが受験した時代と比べて、現在の入試システムはより複雑で多様化しています。過去の経験にのみ頼ってしまうと、子どもが受験で不利になる可能性があるので注意が必要です。

入試方法が多く存在し、それぞれに細かいルールが設けられています。全ての情報を受験生本人だけで把握するのは難しいため、親御さんがサポートすることが大切です。

例えば、以下の点が昔とは異なる入試の特徴です。

- 推薦入試が約半数を占めており、年内合格も当たり前になっています。

- 入試方式は多岐に渡り、同じ大学・学部でも受け方が何通りもある場合があります。

- 共通テストはかつてのセンター試験と出題傾向や難易度が違います。

これらの変化に対応するためには、最新の情報をしっかりと把握し、お子さんの受験戦略を練るのが保護者の役目になります。

まとめ

本記事では、保護者の皆様がお子様の受験に向けてできるサポートについて、塾講師の視点からアドバイスをしました。

ご紹介した情報やヒントが、受験準備の一助となり、今日からでも実践できるものが見つかっていれば幸いです。

小さな一歩から始めて、お子様の受験成功へとつなげていただければと思います。